接受訪問的陳生不願出鏡,卻非常樂意跟人分享他的攝影生活。他說以往影樓最興盛的時期,單是荔枝角道便有十間八間影樓,自己家族經營的影樓也有五、六個員工,而且分工很清楚專業,誰都不會踫別人的工作。基本上就分為:攝影、黑房、執相。

父親經營影樓,前鋪後居的生活令陳生自小就和攝影有密不可分的關係。但不要以為這種先天優勢能讓陳生輕易地把握到所有攝影技術,其實有部份技術,陳生還得用最原始的方式─偷師,一步一步學回來的。

「當時老一輩的師傅就是有留一手的想法,年輕一輩想要學足全套,就必須有相應的細心和耐性從旁偷師了。」陳生說。

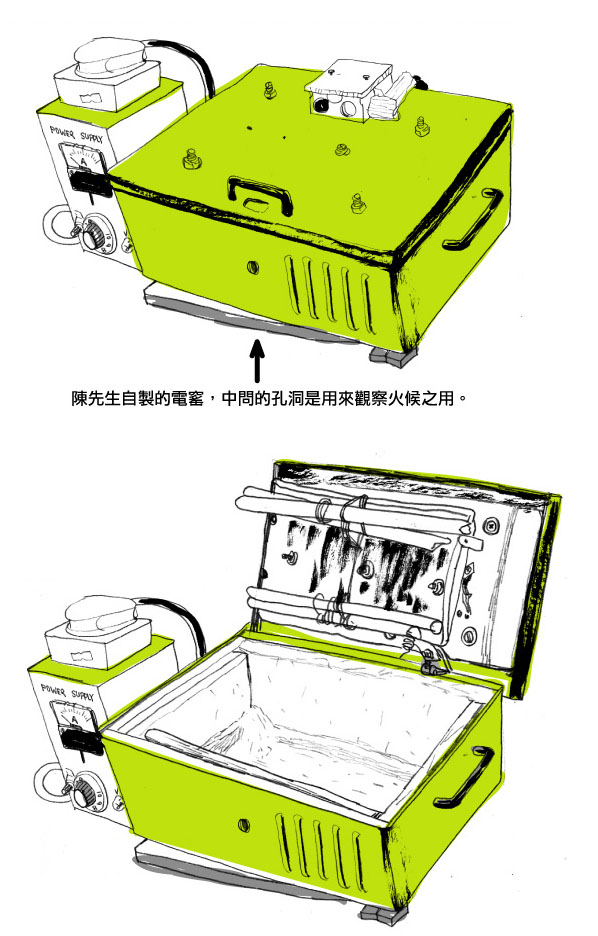

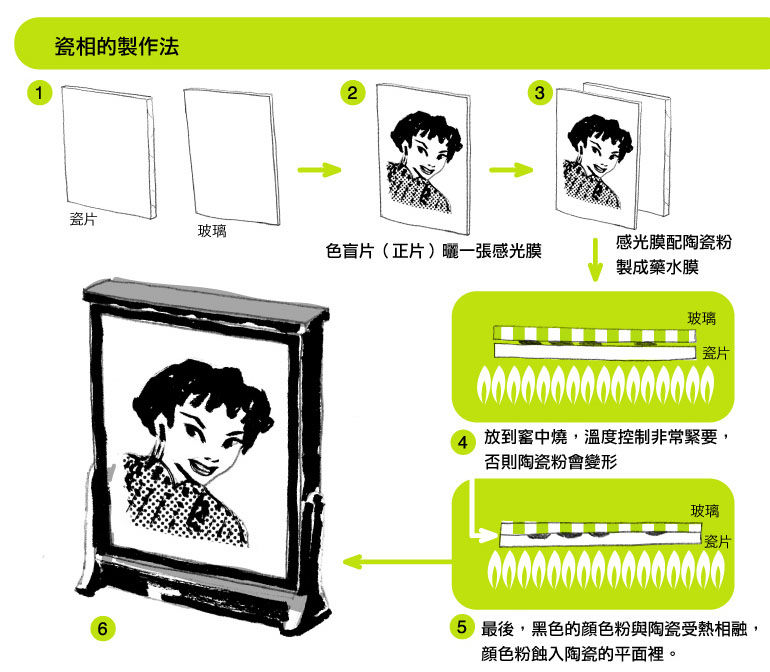

除了從旁偷師,自學也可以補足留一手的空白。影樓有部份生意來自瓷相製作(就是給人供奉用的那種瓷相),而有時單太多,外判的瓷相師傳便會因傳應接不下而拒絕再接單。為免影響生意,陳生便自行報名參加瓷相工作坊學習,怎料工作坊導師也留了一手,讓陳生要再到圖書館惡補,終於,本身學習電工的陳生不單明白了箇中奧秘,更仗著自己電工方面的知識,製造了一台小巧的瓷相窰,用來自行燒製瓷相。陳生笑說除了因為生意需要認識各樣攝影的知識,其實背後最大的推動力還是對攝影的熱情。

陳生望著他那引以為傲的瓷相窰,慨嘆瓷相這門技術是中國人攝影加陶瓷的結晶所在,外國人都不懂做瓷相,而且若單論影像的保存,瓷相更要比銀底的黑白照更持久。

「可是,黑白照擺放的日子久了,會滲出自然的棕色,這種質感又提供另一番感覺。」陳生對黑白照的鍾愛實在是不言而喻。私下喜歡為街景拍黑白照的陳生,指著他其中一張作品:同昌大押,要我們猜猜這是現在的什麼地方,當然,我們不會知道這原來就是朗豪坊的前身。陳生笑笑,說他喜愛拍攝街景的原因,正是可以紀錄時代和社區的變遷。

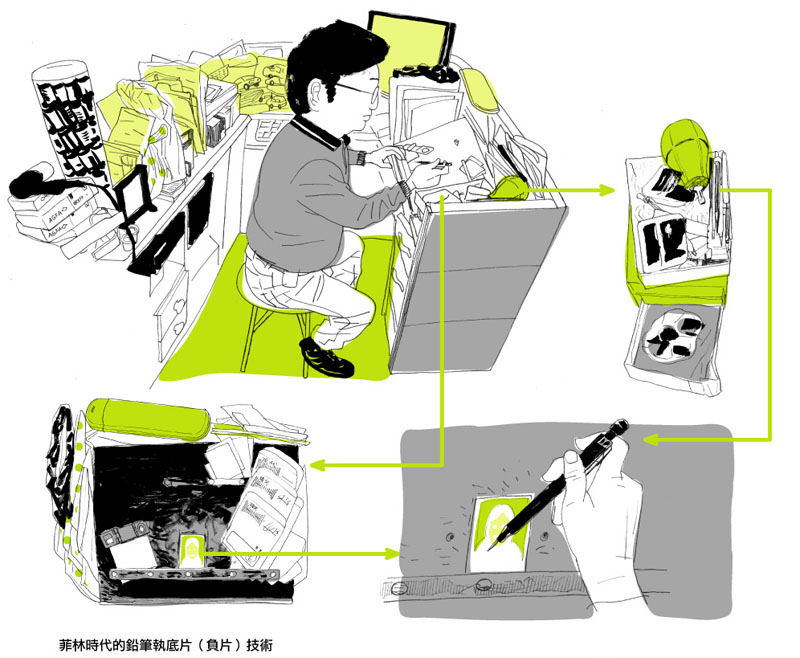

說著說著,陳生懷緬起菲林年代,禁不住便走到案頭,示範人工執底片(負片)的技術,他說執相師傳可以用鉛筆在負片上把人面上的瑕疵劃走,然後才拿到黑房沖曬相片,曬出來的人像少了瑕疵,自然漂亮一點了。至於手勢優劣,則要時間浸淫了。

回神再細看那個看似零亂的案頭,其實亂中有序,雕色碟、鉛筆、毛筆......很多小工具都是整潔地排放著,而放在上面的菲林燈箱,別緻之餘又夠古老,令陳生所描述的菲林年代,更具味道。

「以往的相紙有號數,代表它能識應的反差程度,也就是可以遷就菲林的沖曬效果,現在都很難找到不同的號數相紙,要倒過來用沖曬遷就相紙,不太方便。12吋的相紙,更要停產,現在可以說做一張,少一張。」如數家珍之餘,陳生表示十分清楚攝影是和很多工業掛鈎的(諸如相紙製造商),亦因此,他更珍惜買少見少的菲林時代攝影物料和器材。

「隨著數碼化的興起,影樓的業務已經有很大的轉變了,執相已經不用黑房,沖曬業亦步入夕陽了。再過两代,影樓就會消失了吧!但這就像繪畫與攝影交替的時期,所以我相信上世紀的影樓技術應該會跟隨繪畫,由功能性需要將轉為藝術性需要。」陳生自信地說著。

技術方面的社會定位可能可以成功轉營,但一些情懷,就總是一去不回。陳生還記得很久以前曾被一名會考生的家長半夜拍門叫醒一幕。

「那時沒有數碼化這回事,而會考需要提交會生近照,那位家長拍門之後的一天便是最後提交限期,於是他便千拜託萬拜託我們幫手,我們本著服務街坊的精神,便開了通宵幫忙;後來,那位考生獲取了好成績,他們一家便買了禮物來答謝,這件事,亦讓我感受到工作以外的一份滿足感。」喜悅之情,至今還能在陳生的面上看得到。

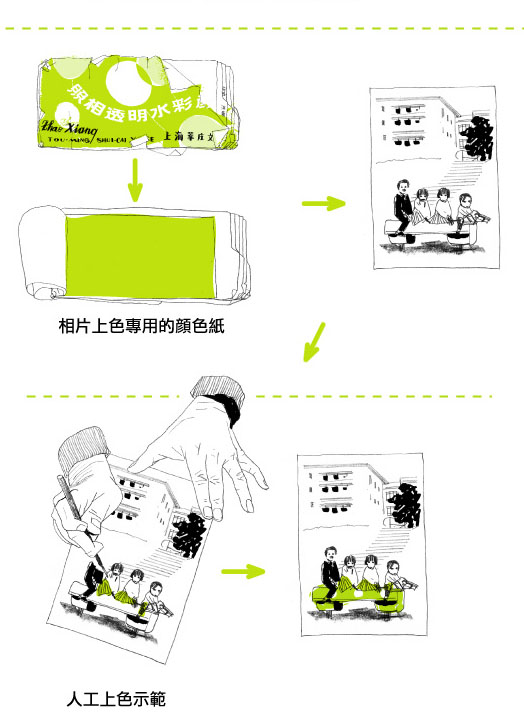

問陳生拍了那麼多年,還有想要做的作品嗎?他說他想做一系列人工上色的作品,以記念彩色照片流行之前,曾短暫普及的人工上色年代。陳生拿出了两本幾近封塵的照相透明水彩顏色薄出來,原來,裹頭一頁頁的顏色紙,只要沾水,是可以變回顏色,並塗在相片上設色的。其實,在訪談間明白到陳生絕對不止是一個影樓攝影師,更是一位攝影粉絲,連有閒暇時間,他也是跑到街上拍攝一下街頭巷尾,或者到大陸尋找攝影物料和器材。這樣的一位有心人,若果將來真有一個《人工上色照片展》,相信一定十分精彩。

影樓是一個關於攝影的空間,而攝影則是把時間和空間凝住的技術,到頭來,時間和空間卻沒有把影樓留住,這縱然不是什麼物理法則,卻準是攝影改變都市人時間和空間概念的又一註腳。

圖:江康泉 /文:羅文樂

Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)